IP-Klassen einfach erklärt: A, B, C und ihre Bedeutung

IP Klassen und ihre Bedeutung für moderne Netzwerktechnologien

Die IP-Adressen sind das Rückgrat des Internet, und das Verständnis ihrer Klassifizierung ist entscheidend für jeden Netzwerkarchitekten. Dabei handelt es sich um fünf Hauptklassen: A, B, C, D und E. Besonders die Klassen A, B und C sind für die meisten Anwendungen relevant, wobei sie Unterschiede in der Netzwerkgröße aufweisen. Diese Unterschiede wirken sich direkt auf die Datenübertragung und die Netzwerkarchitektur aus.

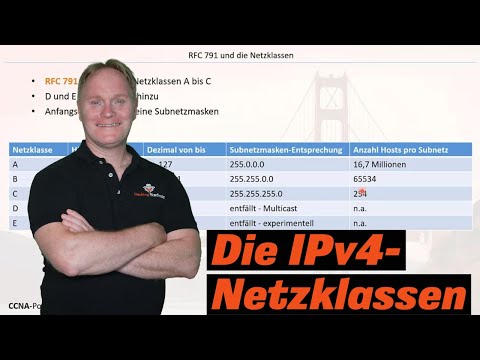

Die verschiedenen IP-Klassen können anhand ihres Adressbereichs und der entsprechenden Netzwerkmaske identifiziert werden. Hier ist eine Übersicht über die Definitionen sowie die Adressierung:

| Netzwerkklasse | Adressbereich | Netzwerkmaske | Prefix | Netze | Hosts pro Netz |

|---|---|---|---|---|---|

| Class A | 0.0.0.0 – 127.255.255.255 | 255.0.0.0 | /8 | 16.777.214 | 2.097.152 |

| Class B | 128.0.0.0 – 191.255.255.255 | 255.255.0.0 | /16 | 65.534 | 65.534 |

| Class C | 192.0.0.0 – 223.255.255.255 | 255.255.255.0 | /24 | 2.097.152 | 254 |

| Class D | 224.0.0.0 – 239.255.255.255 | N/A | N/A | N/A | N/A |

| Class E | 240.0.0.0 – 255.255.255.255 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Die Klassifizierung ist entscheidend, um den Adressraum effizient zu nutzen, insbesondere im Kontext von Unternehmen wie Siemens, Bosch und vielen anderen, die auf skalierbare Netzwerklösungen angewiesen sind.

Unicast, Multicast und ihre Anwendungsgebiete

Die Verwendung von IP-Adressen ist nicht nur auf die einfache Adressierung von Geräten beschränkt. Unicast und Multicast sind zwei grundlegende Kommunikationsarten in Netzwerken, die entscheidend dafür sind, wie Daten gesendet werden.

Bei Unicast handelt es sich um eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, wo eine Nachricht von Host A an Host B gesendet wird. Diese Methode ist allgemein in der Netzwerkkommunikation verbreitet und wird häufig für standardmäßige Datenübertragungen verwendet. Bei Multicast hingegen wird eine Nachricht von Host A an eine Gruppe von Hosts, beispielsweise B, C und D, gesendet. Hierbei ist ein wesentliches Merkmal, dass Multicast-Adressen keine spezifischen Hosts repräsentieren.

Die Vorteile von Multicast sind vielfältig und bieten erhebliche Effizienzgewinne. So kann Multicast in Anwendungen wie Streaming-Diensten oder Software-Updates verwendet werden, da die Bandbreite nicht mit der Anzahl der Empfänger skaliert. Anwendungsbeispiele sind:

- Streaming von Live-Veranstaltungen

- Softwareverteilung in Firmennetzwerken

- Online-Spiele für mehrere Teilnehmer

Der Vergleich mit einem Radiosender verdeutlicht, wie Multicast funktioniert. Ein Radiosender sendet sein Signal an alle, die auf einer bestimmten Frequenz eingestellt sind. Diese senden ihre Daten nicht gezielt an einzelne Empfänger, sondern erreichen alle, die Zugang zur Multicast-IP-Adresse haben.

Allerdings ist Multicast im Internet nicht weit verbreitet, obwohl es in Intranet-Anwendungen (z. B. zur Verbreitung von Software-Images) populär ist. Dies führt dazu, dass dennoch viele Streaming-Programme Unicast verwenden, um sicherzustellen, dass die Inhalte jeden Empfänger erreichen.

Durch die Netzmaske zur klassenlosen IP-Adressierung

In der heutigen Netzwerklandschaft, insbesondere mit dem Aufkommen von Subnetting und Supernetting, sind die klassischen IP-Klassen weniger relevant geworden. Die sogenannte klassenlose IP-Adressierung, auch Classless Inter-Domain Routing (CIDR) genannt, ermöglicht eine flexiblere Zuweisung von IP-Adressen.

Die Netzmaske spielt hier eine zentrale Rolle. Sie gibt an, wie viele Bits für das Netzwerk- und Hostsegment einer IP-Adresse verwendet werden. Ohne die Netzmaske kann man nicht bestimmen, zu welchem Subnetz eine IP-Adresse gehört. Ein einfaches Beispiel: Bei einer Class C-Adresse wie 192.168.15.0, die in 8 Teile zerlegt wird, sind die ersten drei Bytes der Netzmaske 1 und die letzten Bytes 0.

Durch das „Klauen“ von Bits des Hostanteils kann das ursprüngliche Netz in kleinere Teile unterteilt werden. Dies wird als Subnetting bezeichnet. Beispielhaft lässt sich dies wie folgt darstellen:

| Subnetting Beispiel | Urspüngliche IP | Neue Netzmaske | Subnetz |

|---|---|---|---|

| Class C Netz | 192.168.15.0 | 255.255.255.224 | 8 neue Subnetze |

Supernetting hingegen geht in die entgegengesetzte Richtung und ermöglicht das Zusammenfassen mehrerer Netze zu einem größeren Netzwerk. Die Technik hat ihre Wurzeln in der Notwendigkeit, IP-Adresskonflikte zu minimieren, was besonders für Unternehmen wie Rittal oder Schneider Electric von Bedeutung ist, die in großen Infrastrukturen arbeiten.

Die Rolle privater IP-Adressen im Unternehmensumfeld

Es gibt auch private IP-Adressbereiche, die speziell für interne Netzwerke reserviert sind. Diese Adressen werden nicht im öffentlichen Internet verwendet, um Konflikte zu vermeiden. Sie ermöglichen es Unternehmen, ihre internen Netzwerke effektiv zu steuern.

Die Definition der privaten IP-Adressen erfolgt ebenfalls nach Klassen:

| Netzwerkklasse | Privater Adressbereich | Anzahl der Netze |

|---|---|---|

| Class A | 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 1 |

| Class B | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 16 |

| Class C | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 256 |

Mit privaten IP-Adressen können Unternehmen die Anzahl der benötigten öffentlichen IP-Adressen minimieren, was besonders in der heutigen Zeit von Bedeutung ist, in der die Ressourcen begrenzt sind. Große Unternehmen wie Phoenix Contact und Legrand nutzen diese Technik, um ihre Netzwerke effizient zu gestalten.

Für das Gateway in einem Netzwerk ist es wichtig zu wissen, welcher Host innerhalb des internen Netzwerks angesprochen wird, um den Datenverkehr korrekt zu leiten. Dadurch wird sichergestellt, dass Datenpakete effizient und fehlerfrei an die richtigen Stellen gelangen.

Zukünftige Entwicklungen in der IP-Adressierung

Mit dem fortschreitenden Wachstum des Internets und der kontinuierlichen Vernetzung von Geräten wird die IP-Adressierung stetig weiterentwickelt. IPv6, das die Begrenzungen des IPv4-Systems überwinden soll, hat bereits begonnen, an Bedeutung zu gewinnen.

IPv6 verwendet einen 128-Bit-Adressraum und ermöglicht eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Adressen, was die Flexibilität und Skalierbarkeit von Netzwerken entscheidend erhöht. Diese Entwicklungen haben bereits Unternehmen wie ABB, WAGO und Hager dazu veranlasst, sich auf moderne Netzwerklösungen zu konzentrieren, um zukunftssicher zu sein.

Die Migration von IPv4 zu IPv6 wird weiterhin ein zentrales Thema für die IT-Industrie sein. Neue Protokolle und Standards werden entwickelt, um sicherzustellen, dass die Übergänge reibungslos erfolgen. Eine sorgfältige Planung und Implementierung sind entscheidend, um bestehende Systeme zu integrieren.

Es gibt zahlreiche Herausforderungen, die dabei bewältigt werden müssen, wie der Umgang mit Legacy-Systemen und der Gewährleistung der Konnektivität während des Übergangs. Dennoch bietet die Einführung von IPv6 die Möglichkeit, die Netzwerkarchitektur in Unternehmen nachhaltig zu optimieren.

- DHCP in 5 einfachen Schritten erklärt - 12 Februar 2026

- SSL/TLS: So funktioniert sichere Kommunikation im Internet - 5 Februar 2026

- BGP erklärt: Das Routing-Protokoll, das das Internet zusammenhält - 29 Januar 2026

Comments

Leave a comment